terça-feira, 31 de agosto de 2010

OS LUGARES, 10

JESUS CARLOS DIXIT

Nenhum lugar é sem sombra

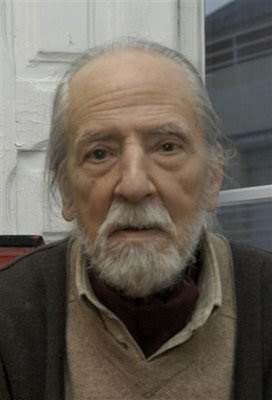

Para António Telmo, Mestre Hermético

O Mestre sentou-se à beira do caminho, e disse:

– Cheguei ao final da minha jornada. Adeus.

– Os discípulos, que o seguiam, olharam incrédulos e perdidos.

– Mestre, mas este lugar parece igual a qualquer outro! – Era quase um coro de desânimo.

– E é.

– Não compreendemos.

– Não há nada para compreender. Estou velho, tenho as pernas cansadas, e vou ficar debaixo desta sombra até que a morte me leve. – O Mestre cerrou os olhos, e encostou as costas ao tronco rugoso da árvore.

– E nós? Que faremos? – Era quase um coro de almas danadas e sem rumo.

– Sigam a vossa vida, e respeitem-na. Não façam mal a ninguém, e procurem o Espírito em todas as coisas... numa pedra, nos vermes que limpam o mundo.

– Mestre, e por qual caminho deveremos prosseguir? – Replicou um dos discípulos num tom altissonante de príncipe herdeiro que procura o reino.

– Escolham um. Este era o meu caminho.

– Mestre, e como saberemos a quem seguir? – Murmurou o mais franzino de todos.

– Como souberam seguir-me? Adeus. Deixem-me repousar.

– Mestre, e que diremos ao mundo? – Implorou hesitante aquele que parecia um camponês.

– Digam que nenhum lugar é sem sombra.

22 de Agosto de 2010

Jesus Carlos

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

OS LUGARES, 9

Toada do pinhal de Leiria

JAIME CORTESÃO, 50 ANOS DEPOIS,10

“A hombridade pode conduzir igualmente à intolerância fanática e afirmar-se com violência e crueldade. O carácter terrivelmente afirmativo do ibérico tinha que levá-lo às exacerbações inumanas da Inquisição. Esse espírito permanece e permanecerá latente, como vírus endémico, em todas as nações ibéricas. É o reverso fatal de uma das suas maiores virtudes.

“Se a hombridade é a fonte dos maiores defeitos do ibérico, e, em especial, do castelhano, seu representante mais directo, a plasticidade degenera no português, em proporção maior, nos vícios correspondentes: a maleabilidade levada até à abjecção, à hipocrisia e ao conformismo sem limites. Foi por isso também que a Inquisição fez mais estragos nas almas em Portugal do que na Espanha; e o fanatismo aliado à baixeza pesam ainda hoje como a pior das heranças e das ameaças sobre os Portugueses.

(…)

“Todavia é na base do denominador comum da hombridade, que melhor podemos estabelecer a diferença entre o castelhano, isto é, o ibérico puro, e o português. A hombridade ibérica, agreste e seca, leva à expressão crua da realidade e por isso ao sarcasmo e ao drama; essa mesma hombridade, quando temperada pela inquietação e a amorabilidade portuguesa, deixa de entrever o real sob o véu da idealidade, e leva ao lirismo, à novela pastoril, à elegia e à epopeia.

“A hombridade ibérica, individualista e fechada em si mesma, leva ao humanismo introvertido do solitário, à exploração do mundo interior: a Cervantes e ao D. Quixote, a Calderon e aos dramas da honra. A hombridade portuguesa, inquieta e amorosa, leva ao humanismo extrovertido, à fusão do homem com o mundo exterior da Natureza e dos homens; a Fernão Mendes Pinto e a Camões.

“Mas Camões, o épico e o lírico, como o Cervantes novelista, são os dois maiores símbolos desses dois modos da hombridade e do humanismo.

(…)

“Se antes de Camões, falamos de Fernão Mendes Pinto, humanista crítico e precursor de Cervantes, é apenas porque a epopeia culmina e define pelo génio a história de Portugal até ao seu tempo, tal como nós a compreendemos: Portugal deu aos homens a consciência física do planeta e a consciência da unidade moral da Humanidade. Os Lusíadas são o poema da comunhão do Homem com o Universo. Por sua vez, o D. Quixote representa o seu austero exame de consciência e o reajustamento com as realidades novas. Em Os Lusíadas o homem alarga-se a todo o mundo; no D. Quixote reflui sobre si próprio.

(…)

“Dissemos que Os Lusíadas são o triunfo, ou melhor, a epopeia do Quixote e das nações-Quixotes; e o Quixote a tragicomédia dos lusíadas, isto é, das nações hispânicas, forjadas na escola da Cavalaria. Se quisermos agora traduzir esta antinomia em experiência peninsular, poderemos acrescentar: em 1580, ano da morte de Camões, três anos depois seguido no túmulo por Fernão Mendes Pinto, D. Quixote perdia a independência em Portugal, a favor do realista e grão-Sancho do Escorial, que passou a dominar toda a Península."

Jaime Cortesão

in O Humanismo Universalista dos Portugueses, pp. 272-277.

OS LUGARES, 8

domingo, 29 de agosto de 2010

JAIME CORTESÃO, 50 ANOS DEPOIS, 9

“Quando nos lembramos de que o problema máximo da política na Idade Média foi o da investidura, ou seja da coroação do imperador da Alemanha, a cuja família pertencia a Rainha Santa, prerrogativa que o Papa reivindicava como sua, própria e exclusiva, mas que os soberanos e os espirituais lhe negavam; e que esse conflito esteve particularmente aceso ou reaceso nos fins do século XIII e começo do seguinte, torna-se evidente que a cerimónia, logo tão rapidamente estendida a todo o Reino, representava, e não podia deixar de o ser, o mistério litúrgico dum culto que negava a autoridade do Supremo Pontífice, por consequência herético, e que, ao contrário, proclamava a supremacia triunfante do poder civil.

“E como explicar essa rápida difusão no País, então sob a influência dum sentido de vida laico e civilista? Só uma Ordem religiosa de acordo com esse espírito a poderia ter levado a cabo. E outra não havia senão a dos Franciscanos. Uma prova temos desse facto. A única província de Portugal, onde não encontramos rasto do culto do Espírito Santo, sob a forma de Império, é a de Trás-os-Montes, também aquela onde nos séculos XIV e XV a Ordem dos Franciscanos menos influiu. O que vale dizer que a heresia dos espirituais teve larga difusão em Portugal. "Mais tarde a Igreja esforçou-se vitoriosamente por incorporar à ortodoxia o culto do Espírito Santo, facto de que já existem seguros indícios na segunda metade do século XV. Mas ganha então um significado que já não entra nesta época e nesta lição. "Heterodoxo, o culto do Espírito Santo, sob a forma que acabámos de descrever, devoção máxima do povo português durante os séculos XIV, XV e XVI, constitui o prólogo religioso, mas herético, dos Descobrimentos. O descobrimento duma verdade nova implica, por via de regra, a negação dum dogma. No acto de descobrir existe sempre, em potência, uma heresia e uma fé nova. Neste caso, heresia contra a ciência da Antiguidade, que reduzia o diâmetro do Planeta, considerava o oceano inavegável e a zona tórrida inabitável; heresia contra o espírito de confinamento e quietismo anterior a São Francisco; e contra a crença de que a Terra era apenas um lugar de expiação; fé nova na bondade da vida terrena e na excelência da Natureza; no dever de identificar-se com o espírito divino e criador; e em que, no plano da humanidade, descobrir o mundo era a segunda criação.

“Agora podemos definir o sentido da cultura em Portugal no século XIV, como sendo laico, até prescindir da intervenção da Igreja na realização do casamento; civilista, até negar ao Papa o direito da investidura e democratizar a coroação; experimental e expansionista, pelo espírito de dúvida e a negação da autoridade dos Antigos, princípios que presidiram aos primeiros descobrimentos atlânticos – enfim, sentido geral e solidário pela mesma tendência da ciência, do direito, da literatura, das artes plásticas e da religião.

“Um mesmo e único impulso de vida, conexo entre as suas várias formas, impele a Grei. É um protesto que vem do fundo dos séculos, e ora se torna voz de comando nas naves descobridoras; ora meditação científica sobre os problemas de marcar o ponto no mar largo e nas longínquas terras descobertas; ora dá sanção legal à entidade civil, própria e livre do indivíduo; agora no Amadis encarna o poder de excedência e de aventura isenta e heróica, e proclama a santidade do amor humano; logo toma do cinzel, invade o templo com uma rajada de vida laica, humaniza a divindade e aponta à curiosidade dos homens o selvagem, símbolo dos mundos por descobrir; e, enfim, entre malicioso e profético, arranca às mãos do Papa a coroa do Império, para sagrar com ela o trabalho e a liberdade dum culto popular e próprio, que dá sanção religiosa às tendências expansionistas de toda a Grei. “E foi, levado por esse mesmo e livre impulso, crítico e experimental, que os Portugueses, partindo ídolos, mas ardendo nas chamas do Espírito sagrado, embarcaram para iniciar a maior façanha dos povos do Ocidente: o descobrimento do Mundo e a unificação da Humanidade.” Jaime Cortesão in Os Factores Democráticos na Formação de Portugal, pp. 199-202.

OS LUGARES, 7

SÁBADO, 4 DE SETEMBRO, ÀS 21:30, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

16 DE SETEMBRO, ÀS 18:00: SESSÃO DE HOMENAGEM A ANTÓNIO TELMO NA BIBLIOTECA NACIONAL

Lisboa. Nesta sessão, a partir das 18:00, será apresentada a obra “O Portugal de António Telmo”, organizada por Rodrigo Sobral Cunha, Renato Epifânio e Pedro Sinde, um livro de homenagem, que o autor teve ainda a oportunidade de contemplar. Participam na sessão Pedro Sinde, Rodrigo Cunha e ainda o escritor Miguel Real e o filósofo Pinharanda Gomes.“O Portugal de António Telmo” inclui textos inéditos do filósofo, dois dos quais fac-similados, fotografias, e testemunhos de outros autores como Orlando Vitorino, num total de 356 páginas.

EXTRAVAGÂNCIAS, 88

(Ou a ligação Figueira da Foz - Estremoz)

Eduardo Aroso

Na manhã de 21 de Agosto, encontrava-me eu no lugar onde sempre vou quando estou de férias à beira-mar: um pequeno miradouro lá para os fundos de Buarcos, quase no Cabo Mondego. De espaço agradável e recatado, foi, para mim, com o tempo, moldado em lugar, à custa de tanto o cotear, de estar ali sentado.

Numa casquinha de noz,

Envio esta oração

Direitinha a Estremoz.

sábado, 28 de agosto de 2010

EXTRAVAGÂNCIAS, 87

EXTRAVAGÂNCIAS, 86

António Telmo*

Rodrigo Sobral Cunha

e lido junto à campa

(Estremoz, 21-22 de Agosto)

Escreveu Goethe que é necessário um lustro para acontecer alguma coisa relevante na nossa vida. A mostrar que não é bem assim, vou dizer três palavras acerca dos primeiros cinco anos da vida de António Telmo.

Em primeiro lugar mencionarei que a sua alcunha, em rapaz, era “o chinês”; chamavam-lhe assim por causa do desenho dos olhos celígenos para o horizonte. Mencionarei em segundo lugar que por essa época fez os seus primeiros ensaios de fisga (pois foi um exímio atirador de fisga, tendo chegado a desafiar um aluno rebelde já enquanto professor em Estremoz). E em terceiro, referirei os octógonos que tinha o hábito de desenhar nas paredes, utilizando para isso ervas (como se pode ver numa fotografia do livro cujo título junta o seu nome ao de Portugal).

O primeiro dado, a alcunha, “o chinês”, ligar-se-á ao orientalismo de António Telmo, que se pode resumir assim: é o sol da alma que faz mover o sol cósmico. Um poente é um acontecimento transcendental. Poderíamos falar também da ligação à Flor de Oiro que houve no filósofo da razão poética portuguesa, mas basta dizer que a pneumografia que António Telmo fez de Camões – no texto “A identidade religiosa de Luís de Camões” – é também um texto autobiográfico.

Do segundo dado – a habilidade na fisga –, decorre o sentido da concentração relativamente ao movimento através da forma do Y. Daí à caça das imagens vivas e desta à altanaria metafísica são três passos que experimentam o inteiro Y. Mas que passos! Caminhamos simultaneamente com um pé no ar, ou no céu, e o outro na terra. Embora a dado momento cumpra pôr os dois no céu; e decerto, reaprender a caminhar ao ritmo da própria luz. Através do centro do Y da fisga ordenava o futuro neopitagórico criacionista o seu mundo. Rodando-a nos quatro sentidos, sintetizava em imaginação a forma octogonal, enquanto sublimava o alvo (no fim, a cruz templária de Portugal).

Na imagem do octógono se fundem a terra (simbolizada no quadrado) e o céu (simbolizado no círculo), como o ilustra ainda a própria linguagem, que em muitas línguas liga ao número oito a palavra noite. Entrando na arquitectura manuelina, com suas árvores de pedra que tocam as estrelas, aproximamo-nos do mistério de Portugal.

Assim o recordou o nosso filósofo, cujas asas se soltaram agora em direcção ao oitavo céu – o da ilha onde todos nos reunimos.

sexta-feira, 27 de agosto de 2010

EXTRAVAGÂNCIAS, 85

Cynthia Guimarães Taveira

Quem és tu, Joana? Misteriosa mulher, talvez feia, talvez bonita. De onde vens? Quem te trouxe assim nas asas do vento? Serás de Ontem ou de Amanhã, serás princesa ou vagabunda? Uma imagem de alguém, um alter ego tímido? Quem és? Porque nos interrogas em jeito de humilhação pública? Que mal te fizemos? Que silêncio é o nosso que não suportas? Porque dizes que falamos para o nosso umbigo pois se um blog é coisa pública e nunca fechámos as portas a ninguém nas nossas palestras nem nunca recusámos um livro a quem o desejava e nunca voltámos costas a quem nos procurava? Que se passa? Será que nos conheces? A Filosofia Portuguesa não é propriedade de ninguém. Acontece, assim como a respiração. Acontece quando se trocam impressões, quando se escreve, quando se poetiza Queres um sistema filosófico, Joana? Procura-o nas terras de Kant onde os filósofos também servem para acertar relógios… Joana, deixa que te diga que não há Quinto Império sem Pátria, que não há demanda sem centro difusor, que o acordo Ortográfico é perigoso para a língua porque deixa de haver um tronco que dá origem aos ramos, que a cultura que em Portugal vivemos, desde o bacalhau com batatas até Fernando Pessoa é a matéria-prima do nosso pensar, que a geografia nos molda a alma como a a arquitectura nos pode mudar o estado de espírito. O Império do Espírito Santo não se faz do dia para a noite, se o queremos já corre-se o risco de uma globalização que é o oposto do Império. Quem anuncia a morte de Portugal é quem anuncia a morte da própria terra que pisamos e, enquanto esta não for engolida pelo mar, há sempre Sintra, há sempre o Marão. Quem anuncia a morte da Filosofia Portuguesa anuncia a morte dos habitantes desse território porque pensar faz parte do homem. Porventura julgas que António Telmo nada aprendeu com os pescadores de Sesimbra? Enquanto houver portugueses, se Deus quiser, há-de haver sempre alguém com amor pela sabedoria. Não vês Joana, não pudemos ir para a rua com bandeiras e manifestações, de nada serve o mediatismo das nossas acções, dos nossos pensamentos pois eles não tentam vender uma imagem, eles estão situados na esfera do Ser, mais próximos do Espírito do que da televisão. Que queres, Joana sem umbigo? Que defendamos aquilo que não necessita de ser defendido porque simplesmente existe? O Miguel Real está desencantado com o país, quem não está? Andamos tristes. A nossa resistência está na vivificação da memória dos que já partiram, nas nossas leituras, nas nossas conversas, nas nossas palestras, nos nossos pequenos e humildes textos que vamos escrevendo. Queres nomes como o de Teixeira? Queres um génio nacional já? Não o peças a nós, pede-o a Deus, porque a Filosofia Portuguesa não é propriedade de ninguém e bem lá no fundo só a Deus pertence. Joana, não sejas tímida. O pouco que fazemos, assinamos, no pouco que dizemos revelamos a nossa face. Sê assim, como nós. Assina o que escreveres, se escreveres eventualmente...E quando falares revela a tua face. Estamos certos que és bonita e não vens por mal. Até sempre, Joana.

quinta-feira, 26 de agosto de 2010

EXTRAVAGÂNCIAS, 84

EXTRAVAGÂNCIAS, 83

Mortes

Pedro Martins

Miguel Real já tinha escrito, há não muito, um livrinho intitulado A morte de Portugal. Veio, agora, anunciar A morte da ‘Filosofia Portuguesa’, num artigo de imprensa que, por coincidência, ou como sinal, saiu a lume quatro dias depois de António Telmo ter partido deste mundo. Bem intencionado que sou, terei de admitir que a proximidade dos dois acontecimentos ficou porventura a dever-se à observância de um critério editorial infeliz da parte de quem, há muito, dirige um jornal com poder, mas sem alma. A despeito da fúria lusicida que vem revelando, a Miguel Real foi, segundo parece, concedida a distinção, nada despicienda, de falar publicamente numa sessão de homenagem a António Telmo, a ter lugar, a título póstumo, na Biblioteca Nacional, no próximo dia 16 de Setembro, por ocasião do lançamento de O Portugal de António Telmo, sorte de legado espiritual que nos foi deixado por aquele que nunca hesitou em proclamar-se, com todas as letras, nestes tempos do fim, como “nacionalista místico”, em reiterado exercício de fidelidade ao magistério de Álvaro Ribeiro e José Marinho. Dito isto, desengane-se desde já quem me puder supor entre aqueles que antevêem para Miguel Real um caminho árduo e estreito, desenhado como um dilema pelas sombras da hipocrisia e da hostilidade (e a memória aviva-me exemplos), na sessão a haver no Campo Grande. Não. O mais provável é que o plumitivo, ao que me dizem pessoa afável e cordata, venha, uma vez mais, a enredar-se no labirinto da sua imensa incompreensão. Por muito que a alguns possa custar, pôr entre comas a Filosofia Portuguesa, como ontem o fez Real, não permite, de modo nenhum, significar que ela esteja comatosa (ou moribunda, ou defunta). Nem o seu estado de saúde pode, de resto, relevar do concerto enfatuado de umas quantas vontades. Nisto, como em tudo na vida, vale o velho dito de sabor judaico que manda conhecer as árvores pelos frutos. A colheita é sempre, e só, no futuro – e o mais é com Deus, verdades que desconheço se Miguel Real estará em condições de aceitar.

EXTRAVAGÂNCIAS, 82

The man who told, who tells

To me, to us

How Portugal was

How Portugal is

How Portugal will be

And how wonderful is

The Portugal

Of António Telmo

EXTRAVAGÂNCIAS, 81

Isabel Xavier

Acabara de arrumar uma caixa de fotografias quando reparei que separara duas delas: uma do meu pai, a última a ser-lhe tirada antes de morrer (alguns dias antes, apenas); a outra de António Telmo, de quando veio às Caldas lançar o livro de poemas Catedral, de que sou autora. Agarrei em duas molduras que tinha em casa: coloquei as fotografias nas molduras e coloquei as molduras lado a lado, sobre um móvel da sala.

Só então tomei consciência do que estava fazendo: juntando a imagem do meu pai (já falecido) à de António Telmo. Senti uma inquietação, o coração acelerou-se no meu peito, como se tivesse aí acabado de abrir uma ferida que ainda não sarou. Passados dias soube pelos amigos aquilo que as minhas mãos já “sabiam” e me haviam “dito” quando executaram aqueles gestos: António Telmo estava muito doente.

Agora voltei a ficar órfã. É assim que me sinto e a dor é tão funda que ainda não sou capaz de falar do António Telmo sem falar de mim, sem falar do que sinto, sem conjugar os verbos na primeira pessoa do singular. Mas sei que alguma vez deixará de ser assim.

Para mim, os lutos duram, as lágrimas ainda me hão-de correr pelo rosto muitos dias. Mas também serei capaz de sorrir quando me lembrar de como ríamos os dois facilmente, de como António Telmo me disse graças até à última vez que conversámos ao telefone (“Não desligue, Isabel! Gosto tanto de a ouvir, de ouvir o tom da sua voz!” dizia-me após um longo ataque de tosse).

Então eu contava-lhe o que andava fazendo. Contava-lhe que retirara de casa muitas coisas: móveis, objectos de toda a ordem e que lá estavam a mais; contava-lhe que assim tinha muito mais espaço… E o António Telmo, maroto, numa alusão à tendência de simpatia ou conversão ao Islamismo que alguns amigos vinham manifestando ultimamente: “Tenha cuidado, Isabel. Veja lá se isso é apenas o começo de um processo e qualquer dia fica só com tapetes em casa, também…” E ria, ria, e eu acompanhava-o nesse riso. E isto passou-se dois dias antes de eu partir para Estremoz para velar e sepultar o seu corpo, que a mão amiga da morte quis libertar do sofrimento que tão estoicamente, tão heroicamente, viveu. Um exemplo até ao fim.

Ainda bem que a Vida me fez conhecer, conviver e aprender com António Telmo. Ainda bem que ele quis que eu o acompanhasse nos seus últimos dias na Terra deste modo tão caloroso e amigo.

Vejo agora que, no ano passado, no poema que escrevi saudando o António Telmo pelos seus 82 anos, os verbos estão conjugados na primeira pessoa do plural: ainda bem! Vamos ser nós, os amigos, a valermo-nos uns aos outros! (“Quem é que a Isabel acha que são verdadeiramente os meus amigos?”)

quarta-feira, 25 de agosto de 2010

EXTRAVAGÂNCIAS, 80

A saudade sem sítio para pôr

A saudade sem sítio para pôr

Carlos Aurélio

25 de Agosto de 2010

Pelo dia de S. Luís, Rei de França e padroeiro dos animais que hoje se abençoam

Aos amigos do nosso Amigo

Partiu o nosso Amigo, agora depois da luta e da inquietação por Deus e por Portugal, agora que está na paz ou na Ilha dos Amores onde já avista Camões, e Álvaro e depois Orlando e Agostinho e sei lá mais quem, talvez o próprio Veloso correndo às ninfas entre o alvoroço que a todos reúne. Nas vésperas da sua partida, sexta-feira passada, passei a tarde frente à Ilha do Pessegueiro em Porto Covo e, nessa Ilha, sem que ambos o soubéssemos estava também o Hélder Cortes que para lá foi montado num cisne branco a fazer de barco. O que fomos lá fazer os dois na mesma tarde desconhecida a essa ilha de pêssegos que Camões diz serem os frutos da Pérsia com os quais António Telmo desfrutou Os Lusíadas? Eu não sei, apenas de lá trouxe umas sandálias novas (modelo Pescador) que calcei até ao cemitério de Estremoz, e isto depois de sabermos que ele afinal havia zarpado para a Ilha dos Bem Aventurados. E de lá nos escuta, ampara, conversa…

Escrevo aos amigos do nosso Amigo porque não sabia onde pôr as saudades de vinte e cinco anos de aprendizado e luta, de comunhão aos saltos e também de sublimes momentos de pensamento e ousadia. Que homem extraordinário passou por nós! Que cometa ou estrela nos tocou de mansinho, leve e fulgurante como a luz que faísca e perdura! Porque nos calhou esta fortuna?

Aqui somos.

Um abraço, António, que com a tua fisga atiraste tantas pedrinhas às janelas do céu. Estamos-te gratos pela pontaria.

Post Sriptum

Seguem três anexos:

1 - Uma foto do António Telmo de 1995 tirada no meu atelier rodeado de lenha, de livros, do mapa de Portugal e de uma construção em cartão do Mosteiro da Batalha;

clique na imagem para a ampliar

2 - Vai também um texto que li no JL de hoje, jornal que já não comprava há muitos anos. Gastei nele dinheiro na expectativa de ler algo sobre a partida do António Telmo e afinal fiquei foi a saber que havia morrido a Filosofia Portuguesa. Nesse texto Miguel Real transcreve de Paulo Borges o quanto a esfera armilar é «perfeição, plenitude, totalidade e infinidade», tudo substantivos grandes com os quais concordo.clique na imagem para a ampliar

3 - Como antes das férias e da Ilha do Pessegueiro eu estava a preparar o V Quadro da série de X sobre “Uma Ave-Maria na Ilha de Camões”, e como nesse preparo prévio havia pintado a Virgem, Vénus e a Esfera Armilar, aqui segue também esse guache, e isto porque me custa chegar ao longe sem passar pelo que me é perto, não sei vislumbrar a esfera sem ser de um ponto situado e de dentro dela, sou incapaz de intuir a plenitude fora da filosofia e da terra onde Deus me pôs. Tudo isto será limitação minha, de gente rude que frente a uma ilha apenas sabe comprar um par de sandálias…ANOTAÇÕES PESSOAIS, 44

EXTRAVAGÂNCIAS, 79

Cynthia Guimarães Taveira

Despediram-se do amigo, tristes, entristecidos, com tristeza, tristemente e saíram tristonhos do cemitério. Um deles disse: -- Que a nossa amizade não acabe. E, já agora, a filosofia também não. Vamos beber um café e, depois, almoçar. Assim fizeram aqueles amigos sob o sol escaldante, olhando para trás no caminho, em direcção ao cemitério que, estranhamente, e ainda ouvindo as palavras do amigo que deixavam, se transformava a pouco e pouco num lago sereníssimo. Águas refrescando o deserto do Alentejo. Sentaram-se numa mesa que de tão comprida parecia medieval e, ainda trocavam as primeiras conversas quando, uma borboleta, chocantemente decidida, entrou pela sala e percorreu todos os lugares da mesa, e ainda aquele reservado para o amigo que tinha partido. “É a Psiquê“, ouviu-se. “Sim, é a Psiquê do nosso amigo“. E ela esvoaçava, interessada, curiosa, irrequieta, questionando as nossas fisionomias, os nossos gestos e o que estávamos a comer. A borboleta queria saber tudo e era o espírito de António Telmo. Até ao fim da refeição, lá esteve, acompanhando os seus amigos. Não os abandonando, não perdendo pitada do que acontecia. Recordaram-se as palavras de Nicolau Breyner: “No Alentejo tudo é possível”. Quando alguém morre o espírito do lugar vivifica-se. Se nós soubéssemos pairar com uma ironia alegre sobre o mundo,

se nós soubéssemos voar e ver a terra toda com olhos de falcão,

se nós soubéssemos do lago que fica no coração do Alentejo,

se nós soubéssemos caçar a verdade por entre os arbustos da ilusão,

se nós soubéssemos da força dos toiros quando enfrentam o medo,

se nós soubéssemos dos mundos que deslizam sobre este,

se nós soubéssemos do diálogo com os anjos,

se nós soubéssemos rir do inevitável,

se nós soubéssemos reunir o aparentemente disperso,

se nós soubéssemos desenhar octógonos com a nossa própria vida,

se nós soubéssemos dar à luz as palavras vivendo dentro de outras,

se nós soubéssemos criar os nossos próprios mestres interiores, então sim, seríamos dignos de alguma da Luz que brilhava em António Telmo. Tentemos pois, em sua honra, saber de todas estas coisas do céu e da terra.

EXTRAVAGÂNCIAS, 78

terça-feira, 24 de agosto de 2010

ANTÓNIO TELMO, SEMPRE

TOMÉ NATANAEL

Leva nas mãos o arco

E às costas o violino

Grande como um barco.

A música é maior do que o menino.

Mas sem esforço ou cansaço

O leva pela estrada e o infinito

É à distância de um só seu passo

Descuidadamente finito.

A música não pesa

Nem o som que conduz

Por isso a estrada é um rasgo de luz.

António Telmo

terça-feira, 17 de agosto de 2010

EXTRAVAGÂNCIAS, 77

Crónica segunda da beira-mar

Eduardo Aroso

Sabemos que existem os nadadores-salvadores, e mais acreditamos neles se, por desventura, nos encontramos numa situação súbita de perigo. Podem outros, por ali perto, tentar dar uma ajuda, quantas vezes abnegadamente, porém aquele que se vê aflito não pode deixar de pensar no moço de pele bronzeada, boné e camisa branca, apito pendurado à volta do pescoço. Se pensarmos um pouco, logo concluímos que a lembrança dolorosa (por necessidade) da sua existência é directamente proporcional ao perigo que nos cerca. Pode haver também uma situação em que o indivíduo em apuros não se lembre do nadador-salvador, mas este esteja mais atento do que possa imaginar o aflito. Acontece, por exemplo, com uma criança.

Mesmo num diálogo culturalmente contextualizado, se uma pessoa cair na insensatez de perguntar a alguém que esteja por ali ao sol, se acredita num salvador da pátria, num D. Sebastião ou noutra figura carismática, já sabe qual será a resposta: negativa, em vários cambiantes, desde a negação por anacronismo histórico até ao riso irreflectido, quando não brejeiro. De um modo geral, acredita-se que um acto eleitoral, com um cenário de outros candidatos (sempre os mesmos figurinos, vestidos de outro modo) e novos programas poderão mudar as coisas. Mas tanto os nadadores-salvadores, cuja missão é salvar quem está em apuros, como os políticos que são axiais no rumo de um país, todos dependem de uma dada situação marcada no relógio dos acontecimentos, feixe de convergências, algumas delas enigmáticas, para não dizer misteriosas. Fernando Pessoa traduziu superiormente esta verdade no verso «O homem e a hora são um só», e que paira muito acima do pensamento de Ortega y Gasset «o homem e a sua circunstância». A esta afirmação horizontal, contrapõe Pessoa a hora que não pode ser outra senão a do providencialismo histórico.

Não depende só do nadador-salvador a nobre missão de evitar que alguém morra afogado; a prova disso é que, apesar dos rapazes estarem atentos no seu posto de trabalho, alguns banhistas, infelizmente, sucumbem. O governante que muda ou contribui decisivamente para a mudança do curso dos acontecimentos do seu país, quer saiba ou não, tem a seu favor a hora. Melhor, é esta que o toma para o irreversível curso da História, regida pelas linhas de força ou ciclos planetários que, «para quem se der ao trabalho de verificar» podem ser lidos no céu.

Em Aljubarrota a hora era nossa; mas em Alcácer-Kibir deu-se o contrário. Não sabemos de que tipo será a próxima batalha – acaso podemos já estar na liça há muito – e se será necessário chamar por um nadador-salvador, ou se no caso da criança, seja qual for a desatenção e ignorância, um salvador vele no meio do perigo. É de acreditar que sim, pois não tem a criança a coroa do Espírito Santo?

14-8-2010

segunda-feira, 16 de agosto de 2010

OS LUGARES, 6

JAIME CORTESÃO, 50 ANOS DEPOIS, 8

Retrato de D. João I, de mestre desconhecido

“Ilude-se quem suponha que o Mestre de Avis jogou uma cartada loucamente temerária. A revolução de 1383 não foi o acto de uma classe ou dum partido, mas um movimento largamente nacional. A Grei tinha por demais entrado no caminho da diferenciação para não defender a sua fórmula económica e política. Simplesmente aqueles que encarnavam ou pressentiam melhor o conceito evolutivo da Nação, puseram mais ardor em defendê-lo.

(...) “A revolução de 1383, nacional nas suas causas próximas e no objectivo directo, evitar a usurpação estrangeira, nacional ainda porque se apresenta em conjunto (e nisto vamos contra a opinião geral) como a obra da maioria da nação e não duma pequena parte; e o resultado da colaboração, ainda quem em proporções diferentes, de todas as classes, foi, pelas causas remotas, o predomínio das cidades entre os elementos decisivos, e as consequências, uma revolução social, caracteristicamente urbana e popular.(...) “Nacional como dissemos, no objectivo directo não deixa de sentir-se através dos eventos singulares o carácter nitidamente popular da revolução e como consequência, de começo, certo ambiente anti-clerical, hostilidade que se estende até aos nobres e até por vezes aos burgueses. Popular, foi ainda urbana; assinalou-se não só nas grandes cidades marítimas como nos centros urbanos em geral, e, se província houve que se notabilizasse no alevante, foi o Alentejo, onde desde longa data, como vimos, o tipo de aglomeração urbana dominava. “A revolução de 1383 molda-se sobre as virtualidades do território e os factos correspondentes da distribuição e aglomeração dos habitantes que de princípio assinalámos; e reflecte exactamente o estado da evolução das classes sociais, como até aqui o definimos. É ao longo de todas as grandes estradas terrestres, fluviais e marítimas, bordadas de centro urbanos, onde se atingira ou excedera o mínimo de densidade política, que brota e se afirma essa aspiração da pátria nova. Os laços de solidariedade económica e social que uns aos outros prendiam os núcleos de habitantes, tinham começado a atar-se desde longa data, e abraçavam agora quase toda a população do Reino. Todas as classes, ainda que em diferente grau, estavam interessadas no género de vida nacional. No povo, ainda o mais humilde, havia-se formado a consciência de um agregado à parte; mas a burguesia só no Porto, onde mercê das condições particulares de formação atingira uma forte diferenciação social, iguala a arraia-miúda em generoso arranque. O clero, mais culto e inteligente que a nobreza, soube às primeiras horas tirar o horóscopo dos Tempos, e acomodou-se a eles. E a nobreza militar, forte apoio de Castela e guiada por um realismo brutal, confiou mais no poder das armas que na ideia generosa da independência. Só a geração nova, mais compreensiva, encarnou com idealismo aquela aspiração, e formou ao lado dos letrados e legistas – consciência política do Estado, a forte élite dirigente. “De golpe [na sequência das Cortes de Coimbra de 1385], no Conselho do rei ficavam dominando os cidadãos e os letrados. Na mesma reunião reclamam os concelhos igualmente que as Cortes sejam convocadas todos os anos, o que até o reinado de D. João II se realiza com certa regularidade. Alegam que «recebem mal e dano dos poderosos e de seus oficiais», e entendem que o Reino tem necessidade de se reformar em direito e em justiça. Desde então e durante um século, ouvir-se-ão em Cortes os procuradores dos concelhos insistir, por vezes em termos desabridos e altaneiros, pelas medidas que realizem aquela ideia de Reforma. Apoiado por estas reclamações unânimes e constantes, o rei, rodeado de legistas, que dão expressão jurídica a essas aspirações, começa a grande obra de unificação social, cerceando passo a passo privilégios do clero e da nobreza e sujeitando-os aos ditames da lei comum.” Jaime Cortesão in Os Factores Democráticos na Formação de Portugal, pp. 132-153.

EXTRAVAGÂNCIAS, 76

Morreu um artista

Cynthia Guimarães Taveira

Morreu um artista chamado Figueiredo Sobral e, por momentos, os pássaros calaram-se ao vê-lo passar em direcção a um céu mais alto. Lembro-me do nosso primeiro encontro. Menina e moça, aí com uns catorze anos, estava sozinha em casa. Tocaram à porta e espreitei pelo óculo da porta. Um senhor de barbas do outro lado. Chamo-me Figueiredo Sobral e procuro a senhora sua mãe. Deixei-o entrar. Sentou-se na sala e começámos a conversar. Parecia que nos conhecíamos desde sempre e falámos de arte, de pintura, de desenho. Mostrei-lhe os meus desenhos e as lágrimas começaram a rolar pela cara do velho mestre. Ele chorava com o belo, exactamente como, meses mais tarde, me aconteceria ao ver uma exposição dele onde meninas-anjos fundidas em metais tornados etéreos pairavam na galeria. A minha mãe entrou em casa e o mistério estava desvendado, conhecera uma tia minha por quem tinha tido um fraquinho ainda novo e procurava-a pesquisando os nomes que com ela estavam relacionados, foi assim que fora ter a minha casa. Descobri-o sem sair do lugar, como disse Agostinho da Silva dos africanos que, afinal nos descobriram a nós sem navegar. Não me livrei do raspanete da mãe: “Então eu não te disse para não deixares entrar ninguém em casa a não ser o Paul Newman ou o Robert Redford?”. Para quê, perguntava-me eu mais tarde, se aqueles dois eram estrelas distantes, filmados em películas longínquas americanas, enquanto que o perfeito desconhecido que entrara lá em casa era um Mestre? O Mestre que sem palavras ia ensinando, e falava nessa não voz do equilíbrio, da beleza, da essência da arte que só fazia sentido quando era uma mistura diluída entre o trabalho e a extrema sensibilidade. Sim, um Mestre à moda antiga, absolutamente honesto, transparente na sua relação com as formas e com as cores. As nossas almas coincidiam quando dizia ser um “surrealista barroco”, como se essa fosse a única saída do surrealismo que todos aprisionou em Salvador Dali. Escapar pelas voltas, pelas curvas, sair do sonho, e ainda nele tocar a terra. Um Mestre raro nos nossos dias, humilde e estranhando cada vez mais a loucura progressiva do planeta. Na obra de Figueiredo Sobral tudo retorna ao essencial. Não são necessários formatos gigantes para impressionar. Às vezes basta um quadro pequenino mas com uma intensidade que dura por vidas… Não são necessários novos materiais, panelas, lixo, tachos, corpos humanos, sangue, animais mortos, para se ser genuíno. Basta um pastel seco, um pau de giz, um lápis e eis a dança a começar no papel… não é necessário o marchand, o marketing, basta saber ver e ser absolutamente honesto nessa leitura que se tem da visão… não é necessário ter de sofrer uma iniciação teórica à arte contemporânea, altamente perniciosa ao gosto, para se gostar simplesmente do que se vê, sem discursos caros, elaborados, e filosofias de trazer por casa que justificam uma arte que se diz arte mas que é inqualificável. Não é necessária uma galeria com cocktails e investimentos, bastava a minha sala para que o entendimento genuíno acontecesse. Nesse momento a minha sala era um templo.

O Mestre ensinou a simplicidade, a humildade, a honestidade, a sensibilidade (matérias-primas da arte). A quem se sente artista, que comece agora pelo lápis e desenhe. Que se esqueçam as filosofias e que se revele a verdade do traço. Para que o lixo tenha fim e a palavra do Mestre não tenha sido em vão. Obrigada, Figueiredo Sobral.

domingo, 15 de agosto de 2010

OS LUGARES, 5

Campos da Idanha

Campos da IdanhaEduardo Aroso

Talvez que outrora

O eterno fogo do centro

Viesse criar

O chão que há agora.

Aqui a terra

Ainda não acabou a dança…

Um sortilégio próprio

Se morre, logo principia

Nesta força-solidão,

Na graça duma romaria.

Aceso é o rito e milenário;

E todo o momento nos faz crer

Que vai surgir um deus

Mais do chão que do céu,

Em si mesmo oculto e voluntário.

EXTRAVAGÂNCIAS, 75

Maré é o mar que é. Em Portugal parece não haver marés, ou seja, o mar parece ser impedido de nos servir, quer no plano físico quer no domínio mítico. Quanto aos pescadores e ao que é pescado, estamos informados: mandam os “grão-capitães” de Bruxelas. Saibam ou não nadar, conheçam ou não uma caravela, distingam ou não a proa da popa de um paquete. «Nós por cá», como diz a simpática apresentadora da televisão, ora fazemos jus directamente ao que o oceano dá, ora lançamos mão dos enlatados que vêm de longe, talvez pela sedução de viajar… Quanto ao mar mítico, mudemos um pouco – sem nunca perder a seriedade – o tom e o compasso. Troquemos então a valsa dos salões europeus pelo fado e o Fado – nossos, claro está. Um restaurante, numa encruzilhada (nem só nestes cruzamentos aparece o diabo, pois também algumas belezas por cá passam…) aqui da praia abriu as portas ao público há relativamente pouco tempo. Novo e diferente para, na companhia da maresia, puxar pelo apetite, decorado com um leve toque de exotismo. Entra a gente e dá logo de caras – quem diria – com o poema de Pessoa «Ó mar salgado…», em letras bem esculpidas sobre uma cor avermelhada que lembra o pôr-do-sol. Sim, mas pouco tempo passado, quem diria, no meio da profusão do turismo, mesmo com a designação cultural!, há (alguns) quem tenha ficado boquiaberto. As belas estrofes do poema de Mensagem desapareceram de repente! Oh, paradoxo dos nossos fados! Ele há coisas! Aquilo talvez fosse já o prenúncio de uma norma legal dada a conhecer ontem ao público. Portugal é o primeiro país do mundo ocidental a impor restrições à quantidade de sal no fabrico do pão. Uma solução com um duplo alcance: para a saúde está bem de ver, merece aplausos. Mas, juntando e considerando estas coincidências no país do paradoxo, somos levados a considerar esta medida como genial, de grande eficácia, quer no domínio da saúde quer no plano mítico. Assim, observando atitudes premonitórias como esta da nossa sociedade, parecendo antever resoluções políticas, percebemos imediatamente este rasgo cultural. Será que tem o dedo da actual ministra da cultura? De vez em quando é necessário remexer no plano mítico e histórico e impor limites ao nosso mar salgado. Ou seja, cuidado com esse sal! Os livros escolares já começaram a retirar esse elemento, substituindo-o por outros. O fabrico desses sais (as actuais salineiras) está agora sediado em muitas fundações filantrópicas e culturais do nosso país. Figueira da Foz, 12-8-2010

sábado, 14 de agosto de 2010

OS POETAS LUSÍADAS, 36

CANTO DE AMOR NO MAR

A tarde é o teu berço de criança.

A dar-te rendas fez-se o mar de espuma

E o Céu, como um docel, tecido a bruma,

Prende-se em cima ao Arco da Aliança.

Vê com que jeito o vento te balança

E d'aragens salinas te perfuma;

Conta-me agora as mágoas uma a uma,

Como se eu fora tua Mãe, descansa...

Não vês?... o nosso barco mal balouça:

Deita-te e vamos para o largo à vela,

Onde ninguém nos veja, nem nos ouça.

Conta as mágoas na mágoa da Tardinha.

Oh! Mar, arrenda a espuma, tem cautela...

Óh! Vento, embala-me esta criancinha!...

Jaime Cortesão

JAIME CORTESÃO, 50 ANOS DEPOIS, 7

"Certos historiadores, na esteira de Oliveira Martins, representam a formação de Portugal como obedecendo a impulsos individuais e exteriores, obra de príncipes estrangeiros e dalguns barões indígenas, auxiliados ainda e sempre por estrangeiros nos lances mais difíceis. Como se vê, desde já, a formação da nacionalidade obedece a um processo bem mais orgânico e natural, em que as massas, o povo na sua totalidade de classes, religiões e raças – mescla de cristãos estremes, de Moçárabes, de Mouros e Judeus, falando todos um dialecto semelhante –, desempenha o principal papel. É da sua lenta apropriação do território por um processo secular e ininterrupto, da sua longa evolução económica até atingir o género de vida definitivo e a sua consciência de agregado á parte, que vai sair a Nação na sua feição original e suprema de povo de navegadores, que iniciou a Europa no comércio transoceânico.

“Nessa profunda renovação económica, que se realiza em território português nos séculos XII e XIII, filiamos também os progressos sociais e políticos mais notáveis das classes populares, a sua comparticipação nos benefícios da civilização material, o desaparecimento da servidão pessoal e o seu acesso às diferentes formas de autonomia local e da soberania colectiva. Uma das mais notáveis consequências dessa renovação foi um súbito recrudescimento do urbanismo e o aparecimento geral de classes novas. Ao longo das estradas de comércio, e principalmente das fluviais e da grande estrada de navegação atlântica, ou se formaram aglomerações inteiramente novas ou as antigas ganharam actividade e carácter urbano. (…) E basta lançar os olhos sobre a carta de Portugal para nos convencermos de que o maior número de centros urbanos procedem directa ou indirectamente da actividade marítima. O grande sopro de vida ou de renovação veio-lhe do mar. “Ora foi nos centros urbanos da Idade Média que se diferenciaram as classes novas, a burguesia e os mesteres, as quais, tendo atingido rapidamente a prosperidade económica, em breve se esforçaram por alargar essas vantagens de facto, transformando-as numa situação de direito.

(...)

“Por toda a parte a burguesia e os mesteres começaram por exigir a liberdade pessoal que lhes permitisse exercer o modo de vida que entendessem e mover-se a seu talante. Com a liberdade dos indivíduos reclamaram a do solo. A terra, nas aglomerações urbanas, tinha que deixar de ser um bem imóvel e entrar em livre alienação. Outra das aspirações das novas classes foi anular os serviços e direitos fiscais dos senhores que entravavam o exercício do comércio ou das indústrias. Mais rudemente ainda se empenharam por eliminar a jurisdição do senhor, instituindo a jurisdição municipal, exercida por magistrados electivos. Finalmente a comuna exigiu a autonomia administrativa, que passou a exercer-se por intermédio dum concelho (concilium), donde o nome que em Portugal às comunas se aplicou. (…) Algumas dessas cidades conquistaram ainda outras regalias tão importantes que se elevaram a democracias urbanas, pequenos Estados, ou independentes de todo ou dotados duma certa independência dentro do Estado, como, entre nós, aconteceu com o Porto.

(...)

“A história nacional, durante os primeiros séculos, toma até, como observa Beazley, o aspecto duma aliança entre a coroa e as cidades, na luta contra as classes privilegiadas e especialmente o clero.”

Jaime Cortesão in Os Factores Democráticos na Formação de Portugal, pp. 93-98.

sexta-feira, 13 de agosto de 2010

OS LUGARES, 4

quinta-feira, 12 de agosto de 2010

JAIME CORTESÃO, 50 ANOS DEPOIS, 6

(…)

“Que importa que o grave Vice-Rei [D. João de Castro] amasse os panejamentos majestosos da túnica dos cônsules, se, possuído pelo amor da Terra e da experiência, ele descobriu alguns dos segredos da Natureza, cuja revelação marca época na história das ciências?

(…)

“O Adamastor, por mais estranho que pareça, procede do amor camoniano da Mulher e da Natureza. Foi pelo amor da Mulher que o poeta chegou à humanização da Natureza e à materialização do homem.

“Sente-se esse Camões, apto em alto grau para distinguir do eu sublime o sósia dos instintos, no seu Anfitrião, de sabor tão moderno, que, embora imitado em Plauto, se repete em Molière e acaba de renovar-se em Giraudoux.

“Sem o Camões filosofante, melhor diremos, místico, pois sobe do amor humano ao divino, pelo sofrimento, a renúncia e o êxtase, não teríamos as redondilhas sublimes Sobolos rios e, por forma geral, a parte transcendente da Lírica, em que o amor se debate no anseio da eternidade. Sem o Camões sensual e plástico, dotado de maravilhosos sentidos, que hiperagudamente vê, ouve e tacteia as coisas e a vida, não teríamos criações como a Vénus do Canto II, a orgia voluptuosa da Ilha dos Amores, ou a parte da Lírica, em especial as Redondilhas, em que o poeta perde as asas e tange, com graciosa malícia, a siringe do fauno. E, ora o Poeta, pela sua inata e vigorosa capacidade de abstracção, isola o eu sublime e atinge as expressões transcendentes do neoplatonismo cristão; ora isola o eu bruto e atormentado de apetites, o sátiro latente, e, servido pelo génio plástico, molda no barro crespo da língua latinizada, o gigante Adamastor, criatura feita de terra e tempestade.

(…)

“O platonismo foi, sim, em Camões um processo de elaboração e clarificação do pensamento para atingir um tema e uma expressão nova: o desdobramento da sua violenta e rica personalidade. A nosso ver, nesse desdobramento do eu e no drama entre os dois seres se esconde o segredo duma parte da Lírica, génese, por sua vez, do mito do Adamastor. O Sátiro-Anjo «cada um com seu contrário em um sujeito», que se debatia na consciência do poeta, ora se erguia no puro voo platónico das redondilhas Sobolos rios, para Deus; ora, e mais vezes, corria, num delírio de fogo e desespero, pelas selvas da Ilha dos Amores, atrás duma ninfa inatingível. Foi esse tormento dum desejo de amor, longamente malogrado, que fez de Camões, como ele próprio confessa, um Tântalo, multiplicado por Sísifo. A essa terrível e prolongada situação dum alto amor, divino e humano, contente por divino, mas malogrado e ofendido no humano, corresponde a experiência da materialização do eu amante e do ser amado, sobre os quais chora com desespero o duplo divino.

“A experiência mística embora nele de essência poética, pois o êxtase e a revelação divina se confundiram com a inspiração, deve ter sazonado o espírito de Camões, como sazonou o de Fernão Mendes Pinto, para a transformação da ideia em símbolo.

“Naquele momento sublime em que a pequena armada dobra o cabo e se estabelece o diálogo entre o Gama e o Gigante, uma era, a era estreita da humanidade fragmentária, é superada pelo Herói, ou melhor, os heróis, os Lusíadas. Dum humanismo, ou dos humanismos, fechados sobre si mesmos e que se alimentam do passado, os heróis passam a um novo humanismo, universalista e unitário, perenemente renovado pela acção, a liberdade e o amor. Acção descobridora de mundos terrestres e humanos que é amor do conhecimento; acção livremente aceita na plena consciência e liberdade de juízo; amor, continuamente ligado à acção e que leva à compreensão do Universo e a Deus. Mas acção, liberdade e amor completam-se. Cada um é o caminho do outro.

“O génio do poeta transpôs, à luz do platonismo, para a história da Humanidade a experiência da sua própria história; arrancou das entranhas quer o gigante, quer o herói que o interpela; e superou o eu sensível e bruto, que transformou no Passado, pelo eu-razão divina, que alevanta com intuição profética à visão do Futuro. Mas é o Camões lusíada que, no rasto dos lusíadas, recolhe, pelo desdobramento do eu e a sua partilha no tempo, o eco do diálogo entre as duas eras.

(…)

“Tentar explicar exclusivamente Camões por Platão seria desconhecer a rica e diversa personalidade do Poeta, as raízes que o prendem à terra e à gente natal, a vivência que o levou a superar o platonismo, pela sua experiência aristotélica, e a partir da Lírica para a Épica. Platão teve uma compreensão demasiadamente intelectualista da vida. Camões, esse, criou com a totalidade do ser, com todas as virtudes da carne e da alma.

“Ao filósofo grego «falta com frequência, diz Fouillée, o sentido da vida e da natureza, da vontade que é o fundo da própria vida e da própria natureza». Aqui está, a nosso ver, o que distingue essencialmente Camões de Platão. Camões tinha a intuição profunda da importância da vontade, diria Fouillée, mas nós preferimos dizer da liberdade criadora do homem, pela afirmação da vontade, verdadeira base da Epopeia. Neste aspecto, ele deu por seus pés o passo que vai de Platão a Aristóteles.

(…)

“Ao contrário de Platão, Camões, poeta da natureza, criou a poesia do Oceano; e o seu humanismo, a que chamamos de acção, de liberdade e de amor, faz do esforço generoso a condição da dignidade; de Amor o prémio do heroísmo, o fim da liberdade, a lei e o padrão supremo da Humanidade e da Natureza. Para Camões, com tão fundas raízes medievais, o Bem encarna numa galeria de individualidades heróicas, bem reais, amorosos Amadises, capazes das mais altas idealizações, mas solidamente arraigadas à terra.

(…)

Que o mundo encobre aos homens imprudentes. Jaime Cortesão in O Humanismo Universalista dos Portugueses, pp. 224-243.

quarta-feira, 11 de agosto de 2010

OS LUGARES, 3

O Norte

Eduardo Aroso

O Norte

É um rio que corre

Em todos os sentidos,

Sem um leito ou nascente

Definidos,

E só mesmo em Portugal

Desagua todo inteiro…

Caudal berço de luz

Distância quase de cristal.

O Norte é o granito

Tão forte como a certeza

De ser ordem ou grito

Se a liberdade é incerteza.

Assim é que a melhor sorte,

Se o caminho nos confunde,

É nunca perder o norte!

terça-feira, 10 de agosto de 2010

O CAMINHO DO CAMINHO, 14

Os Extravagantes

“No período da Idade do Ouro, o Homem, renovado, ignora qualquer religião. Rende, apenas, graças ao Criador, de que o Sol, a sua mais sublime criação, lhe parece reflectir a imagem ardente, luminosa e benfazeja. (…) No seio do brilho do astro, sob o céu puro duma terra rejuvenescida, o Homem admira as obras divinas, sem manifestações exteriores, sem ritos e sem véus.”

Fulcanelli, in “Mansões Filosofais”

Encaravam o laço do tempo como uma inevitabilidade da sua condição humana mas não lhe prestavam grande atenção. Por isso nunca estavam na moda e conseguiam ser sempre extravagantes com um lado deles fora do tempo. As conversas podiam ser até fúteis mas a voz, nessas conversas, fazia mais companhia do que nas outras do dia a dia. Conseguia adivinhar-se o calor da voz vindo directamente do coração, fogueiras que se aqueciam umas às outras. Havia neles uma voz poética que parecia atravessar todo o tempo quando estavam juntos no avarandado do amanhecer.

Era um estranho grupo indiferente às leis da física e absolutamente sensível à paisagem. Eram amigos e neles algo amanhecia em permanência muito para além dos conflitos do mundo. Envolvendo-os a todos, em jeito de céu, estava Portugal. O seu sublime mistério e o seu segredo mais bem guardado.

segunda-feira, 9 de agosto de 2010

JAIME CORTESÃO, 50 ANOS DEPOIS, 5

“Que esta elaboração é essencialmente crítica e de formação heterodoxa, temos a prova numa carta, um pouco posterior, de Fernão Mendes.”

(...)

“Este pensamento, tão firmemente enunciado, de que o chinês, possuidor duma cultura e duma ética superior à do Ocidente, era irredutível ao cristianismo, representa um conceito heterodoxo no mais alto grau, contém o germe do deísmo, e é desde logo uma das mais arrojadas expressões do humanismo universalista, atingida por um português.

“Quase dois séculos depois, em 1745, Montesquieu chegava por processo idêntico à mesma conclusão em De L’Esprit des Lois”.

(...)

“É costume atribuir a Montaigne a prioridade, como precursor do relativismo do século XVIII. Afirma-se igualmente que o racionalismo do século XVII, os fundamentos científicos do método experimental, toda a teoria do «bom selvagem» e o mesmo sonho exótico, encontram elevada, quando não a primeira expressão, nos Essais. Como é sabido, esta obra, cujos dois primeiros livros se imprimiram em 1580, e o terceiro em 1588, só apareceu completa em 1595. Fernão Mendes morreu em 1583, mas nada leva a crer que tivesse conhecimento dos primeiros Essais de Montaigne, pois a sua obra é fruto de elaboração de experiências pessoais e não alheias; tem origem, como mostrámos, pelo menos na carta de 1554, dirigida aos Padres da Companhia, e na Informação de 1555; e obedece a um processo literário inteiramente diverso.

“Acrescentemos que no terceiro livro dos Essais, esse posterior, sem dúvida, à morte de Mendes Pinto, já Montaigne canta a excelência e superioridade da cultura chinesa sobre a francesa. Mas é curioso observar-se que nesse trecho nada se contém que não esteja na Informação sobre os costumes e leis da China, escrita por Fernão Mendes Pinto em 1554, traduzida em espanhol e publicada na Europa no ano seguinte.

Jaime Cortesão in O Humanismo Universalista dos Portugueses, pp. 140-148.

domingo, 8 de agosto de 2010

OS LUGARES, 2

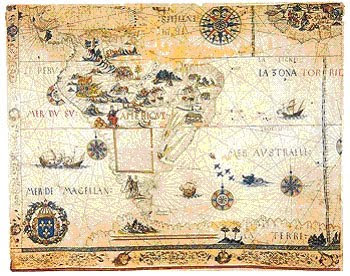

Nova Cartografia

Ultimam-se as cartas

Com referências a paragens

Nunca suspeitadas.

Agora é desfraldar a vela,

Ser o aqui e o além

A não perder de vista;

Cá dentro há longas costas,

Cadinho para alquimistas

Celebrarem sínteses de etnias.

Completa é a última carta

- Onde quer que viajemos

No pensamento ou na acção

Deixaremos sempre

O nosso padrão.

E ai de quem volte atrás,

De quem troque o Sonho pelo pesadelo

E queira ter o amargo gosto

De saber se a máscara do Velho do Restelo

Ainda serve ao nosso rosto!

sábado, 7 de agosto de 2010

JAIME CORTESÃO, 50 ANOS DEPOIS, 4

«c) No seu conspecto orográfico essa longa faixa rectangular forma um anfiteatro irregular, voltado para o Atlântico, situação privilegiada de exposição que explica o seu clima temperado e marítimo e a sua riqueza fluvial. Ajustando-se a esta faixa anfiteátrica, os rios do Norte de Portugal, como o Vouga e o Mondego, descem do N.E. para S.O., e os do Sul, como o Sado e o Mira, de S.E. para N.O., dispondo-se n conjunto como as varetas de um leque a que tivessem partido as extremidades convergentes;

«d) Não só por este motivo o território português é extremamente rico de rios que nascem do seu solo; como o pendor ocidental da meseta faz que quatro dos maiores rios da Ibéria venham desaguar nas suas costas, uns e outros fertilizando o solo, abrindo portos e auxiliando a fixação humana na beira-mar;

«e) Uma grande estrada geográfica, próxima e paralela à estrada marítima, estabelece comunicação fácil entre o Norte e o Sul do País, permitindo um estreito contacto entre as populações costeiras;

«f) Finalmente o litoral era durante a Idade Média muito mais articulado: mais vastos e fundos, os estuários permitiam que o mar penetrasse até longe no interior das terras; e a costa desdobrava-se num maior número de abras e portos naturais, favorecendo uns e outros o aumento de população interessada no trabalho e no comércio marítimo.»”

Jaime Cortesão in Os Factores Democráticos na Formação de Portugal, pp. 20-22.

_final.jpg)

_final.jpg)

_final.jpg)